Transfert, Auto-largue!

Salut, désormais c'est ici que ça se passe!

http://cfuryfanzone.wordpress.com/

Bye,

Salut, désormais c'est ici que ça se passe!

http://cfuryfanzone.wordpress.com/

Bye,

Pas question de faire les choses à moitié sur ce blog lorsqu’il convient d’aborder un genre sous toutes ses coutures.

C’est donc en toute logique que 2 des ambassadeurs du polar urbain, le romancier Donald E. Westlake et le réalisateur John Flynn se devaient de figurer en ce lieu.

Si l’un (Westlake) a déjà eu droit à l’honneur qui lui était dû avec The Split, l’autre (Flynn) manquait toujours à l’appel. Et s'ils pouvaient nous lire, j’imagine la mine déconfite de ces deux grands messieurs du polar à parcourir ces pages où serait absent l’unique et seul film qui associa leurs noms à la distribution.

Alors, plutôt que d’évoquer John Flynn par l’intermédiaire du surestimé Rolling Thunder, faisons leur honneur en nous attardant quelques lignes sur ce morceau de polar urbain que tout amateur se devait de se projeter au moins une fois : The Outfit.

Réalisé en 1973 par John Flynn (vous l’aurez compris) à partir du bouquin éponyme de Donald E. Westlake (on sait d’jà !), The Outfit (Echec A L’Organisation chez nous) impliquait l’acteur Robert Duvall et son personnage Earl Macklin, dans une histoire de vengeance contre l’Organisation après que son frère soit tombé sous les balles de tueurs que cette dernière commandita. Avec l’aide d’un vieux partenaire de braquages, Cody (Joe Don Baker), Macklin allait réclamer au chef de l’Organisation, Mailer (Robert Ryan), 250 000 dollars pour être quitte du meurtre de son frère…

Normal qu’à la maison vous percutiez sur ce bref résumé, l’histoire de Donald E.Westlake dont s’inspirait le scénario n’étant autre qu’une énième variation de son personnage de roman, Parker (devenu pour le film Earl Macklin), autour duquel était bien évidemment conservé cette formule interchangeable –mais ô combien efficace- du perdant obstiné.

Tombé pour avoir braqué une banque dont le propriétaire n’était autre que l’Organisation (ou… une histoire américaine du trust mafieux), l’absurdité de la marginalité du personnage de Earl Macklin, qui s’en allait pourtant combattre un système criminel qui ne disait pas son nom (c’est presque le discours de François Hollande, un jour de janvier en meeting au Bourget !), était dilué dans le générique du film avec la mise en image de sa sortie de prison, et renvoyait directement à un autre grand film évoquant l’ironie d’un homme en bordure du système affrontant sa corruption : Guet-Apens.

L’on dira même que la permanence des thèmes et des personnages des deux films alignait son mimétisme jusque dans cette histoire de couple, incarné dans The Outfit par Karen Black et Robert Duvall, mis en péril par les événements.

Voire, jusque dans le dérapage d’une scène romantique désarçonnante en regard des coups portés (au propre comme au figuré !) par le scénario à l’égard de Karen Black, et d’une manière générale à la femme dans ce film.

C’est d’ailleurs sur ce point que s’interrompait la comparaison avec Sam Peckinpah, puisque chez John Flynn, conformément aux romans de Westlake qui introduisait le personnage de Parker (ce que le scénario de Guet-Apens ne fit pas avec le livre de Jim Thompson), le sexe faible l’était vraiment, en plus de figurer au rang de garce ou menteuse (parfois les deux à la fois : géniale séquence entre Joe Don Baker et Sheree North).

Pour être juste, accordons toutefois aux femmes chez Westlake, et donc dans The Outfit, d’être capable d’égratigner –ne serait-ce même qu’une seconde- la virilité du monde misogyne parcouru par Parker.

Chez John Flynn, Parker -ou plutôt Macklin- n’agissait plus seul, et l’histoire associait à un acteur dont le visage ne quittait alors plus le film policier de ce début des 70’s, Robert Duvall, une autre figure marquante du cinéma de genre des seventies, Joe Don Baker.

Quelle scène, mue par un climat électrique introduisait l’acteur et son personnage face à deux hommes de main venus le liquider, que seule une musique country diffusée dans le bar où se déroulait l’action, tentait d’en apaiser la prodigieuse tension. Un petit must dans le genre, un modèle de proto-scène dont le cinéma d’action allait se repaître.

Entre Duvall et Don Baker, l’entente était donc parfaite, brutale ou inspirée, et dans un contexte abstrait (une ville qui ne dit pas son nom ; une organisation à propos de laquelle il n’est jamais prononcé le mot "mafia" ; des gangsters qui prennent les traits de la police…), les deux hommes étaient les seules figures humaines -au sens noble du terme- du film face à l’une des têtes de l’hydre incarné par un vieillissant mais non moins excellent Robert Ryan.

Et quand le final du film se concluait dans un bain de sang, il restait les rires de nos héros pour rappeler que le crime tiré à quatre épingles ne payait pas.

Pas toujours.

Un petit air de Point Blank sur le monstrueux score de Jerry Fielding.

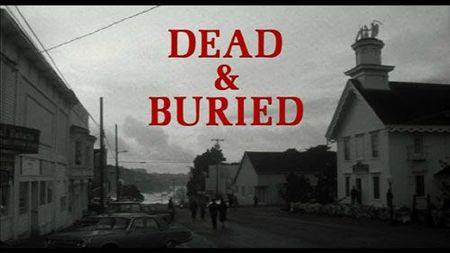

Tout débute dans le milieu des années 70, quelque part à Paris, où après avoir échoué à mettre sur pied le projet d’adaptation du livre de Frank Herbert, Dune, aux côtés de certains Jean Giraud, HR Giger et Chris Foss, le jeune Dan O’Bannon quitte la France pour s’en aller retourner aux Etats-Unis, direction Los Angeles. Dans la cité des anges, et au terme de quelques semaines de galère, O’Bannon finit par élire domicile dans le petit appartement d’un ami introduit dans le monde du théâtre et du cinéma, Ronald Shusett. Si la suite des événements est désormais connue par tous les amateurs de science-fiction, l’on sait beaucoup moins qu’avant que les deux hommes ne bossèrent à l’écriture de leur futur chef d’œuvre, Ronald Shusett mis la main sur un scénario relativement influencé par les petites cases illustrées d’EC Comics, association d’humour noir et d’horreur. Cette histoire, c’était celle de Dead & Buried, film pour lequel Shusett allait autant enfiler la casquette de producteur que celle de scénariste, et impliquer derrière la caméra Gary Sherman (Le Metro De La Mort, sorte de Creep d’avant l’heure), qu’il connut lors de l’élaboration du scénario de Phobia, naveton à suspense réalisé par un John Huston désintéressé.

Et Dan O’Bannon dans tout ça ? Plus que d’avoir objectivement participé à l’écriture de Dead & Buried, O’Bannon devait en réalité sa présence au générique au frais succès d’Alien, Ronald Shusett cherchant à optimiser, par ce biais, toutes les chances de réussite de son film. Pour autant, lors de sa sortie en salles et malgré l’appât publicitaire symbolisé par son accroche ("The creators of Alien… bring a new terror to Earth."), le film connaîtra un sort peu en phase avec les ambitions portées par Ronald Shusett et Gary Sherman, par ailleurs contraint de réorienter le sujet initial vers le film d’horreur pur, suite à l’investissement de nouveaux décideurs dans la production.

Alors, Dead & Buried nouvel exemple de cinéma aux promesses ratées en raison de l’intrusion dans sa mécanique de costards cravates, ou preuve qu’avec un monsieur Drummond dans ses rangs, il faut de tout pour faire un bon film ?

Dans la petite ville de Potter’s Bluff, le shérif Dan Gillis (James Farentino) allait être confronté à une soudaine série de meurtres horribles, tenant à chaque fois pour victime des inconnus de passage. Son enquête durant, le shérif Gillis voyait le mystère de ces agressions mortelles s’épaissir, en même temps que les phénomènes étranges s’accumulaient autour du comportement de certains habitants, et notamment de celui du thanatopracteur local, Williams Dobbs (Jack Albertson)...

En situant l’action du film dans une campagne isolée de la nouvelle angleterre et, ce faisant, tirant de cet environnement cette cinégénie qui croquera le portrait atypique de ses autochtones, Ronald Shusett élaborait le processus classique du décalage entre la nature environnante, d’apparence paisible, et le cauchemar stagnant, prompt à jaillir inopinément. Sans doute conscient de la familiarisation d’un tel schéma au cinéma, Dead & Buried ne traînait pas à illustrer la méthode et, dès le générique porté par la douce musique de Joe Renzetti, employait Gary Sherman à donner le ton du contraste entre la beauté des décors côtiers de Potter’s Bluff et celle, plastique, d’une de ses habitantes (Lisa Blount), mise en boite par un photographe itinérant, avec la violence avec laquelle celui-ci allait être traîné et brûlé vif par les locaux, sous une froide absence de motivation.

D’ailleurs, bien avant la vulgarisation des images violentes diffusées sur internet (d’Abou Ghraib au tabassage collégial d’un individu filmé par un téléphone portable), Dead & Buried alimentait la métaphore de cette mise en spectacle, en plaçant au centre de ce dispositif les agresseurs du film immortalisant pour chacune de leur victime, de la caméra super-8 à l'appareil photo, leur sadisme meurtrier.

Envisager l’horreur comme cet acte intégrateur et voyeuriste qui émettrait un lien avec le spectateur, allait notamment alimenter le coeur du film au détour de nombreuses séquences, dont une mise en abyme, superbe, image par image, de l’embaumement par le personnage interprété par Jack Alberston d’une victime au visage fracassé, à la reconstitution du maquillage créé par Stan Winston, alors pas encore auréolé de ses succès futurs.

Bien qu’il ne s’agisse pas du script original pour lequel il embarqua sur Dead & Buried (une comédie d'horreur), Gary Sherman demeurait professionnel jusqu’au bout de sa caméra et, comme déjà pour Le Métro De La Mort puis plus tard, Vice Squad, nourrissait son film d’une ambiance réussie (échappée autant de chez Corman que de La Nuit Des Morts Vivants), articulé pour le sujet autour de rites vaudous et d’histoires de zombies, et maîtrisait ce fameux turning point dans un dernier quart d’heure admirable, avec cette conclusion de la chute d’un univers rationnel qui fera de futurs émules dans le cinéma fantastique et d’épouvante.

Même s’il était habité par ce cliché conspirationniste et si significatif du genre dans les années 70 et 80, Dead & Buried prenait à rebours un de ses éléments constitutifs en isolant progressivement le héros, James Farentino, jusqu’à l’explosion aliénante de son personnage dans ces fameuses dernières quinze minutes, cauchemardesques.

Parce que The Fog s’ouvrait sur une citation d’Edgar Allan Poe, Dead & Buried aurait tout aussi bien pu la lui emprunter pour un hypothétique intertitre final :

"Tout ce que nous croyons voir n’est-il pas qu’un rêve dans un rêve ? "

Puisque désormais disponible dans sa version HD depuis le début de l'année, et comme l’envie d’en parler me chatouillait depuis un bail, petit topo sur Malcolm X qui demeure sans nul doute son oeuvre la plus polémique (à moins qu’il n’en garde encore un peu sous le coude, le bougre !), projet de quasiment toute une vie, et 6è film (clé en l’occurrence) qui asseyait son réalisateur comme un de ceux avec lesquels Hollywood devait désormais compter et trembler.

Encore que 3 ans plus tôt, Do The Right Thing, et avec une certaine fulgurance, donnait déjà des signes avant-coureur d’une subversion à l’épreuve des plus grands studios*…

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de revenir sur le résumé du film (c’est un biopic…), alors qu’il me parait plus intéressant de souligner que ledit projet fut balancé dès la fin des 60’s comme une patate chaude entre divers studios (et notamment de la Columbia à la Warner), qui virent défiler les noms de Sydney Lumet puis Norman Jewison à la réalisation, de David Mamet ou de Calder Willingham pour le scénario (Lumet devait d’ailleurs mettre en scène le scénar’ écrit par Mamet) ou bien, au registre de l’interprétation, de Richard Pryor dans le rôle de Malcolm X (!). Mais finalement, c’est au terme d’un lobbying acharné (fidèle à son habitude Spike Lee déclarait à qui voulait l’entendre qu’il était le seul à pouvoir mettre en scène ce film) que le réalisateur de Summer Of Sam décrocha la timbale, puis retoucha le scénario -celui que conserva donc la Warner- de l’écrivain James Baldwin (non-credité à la demande de la famille de ce dernier) et d’Arnold Perl. Scénario, qui fut lui-même fidèlement inspirée du récit autobiographique de Alex Haley, The Autobiography Of Malcolm X.

Débutant par le discours le plus radical de Malcolm X (un J’accuse en mode pro Black dépouillé de toute forme de tolérance), sur lequel s’associait conjointement les images du passage à tabac de Rodney King et celles du drapeau Américain se consumant lentement, Spike Lee ébranlait de par cette virulente introduction, les consciences peu au fait du caractère résolument extrémiste de la période militante de X chez la Nation Of Islam et, d’emblée, d’affirmer son leadership politique et messianique, une caractéristique qui jalonnera d’ailleurs la pellicule durant 3H15. Jamais à court de paradoxes, Lee filmait la quarantaine de minutes suivantes avec une légèreté des plus surprenantes (si l’on excepte la fulgurance et l’efficacité des flashbacks narrant l’enfance de X), n’hésitant pas à conclure de sa personne (dans le film, Lee interprète Shorty, une petite frappe avec laquelle Malcolm X s’accoquinera) un long intermède musical mis en scène comme un hommage aux plus grandes comédies musicales Américaines. Toute la partie se déroulant d’ailleurs à Boston multipliait les genres et références cinématographiques à l’âge d’or du cinéma Hollywoodien.

S’il est on ne peut plus classique dans sa narration (son réalisateur s’appelle peut être Spike Lee, mais Malcolm X s’inscrit aussi dans une certaine tradition du biopic made in USA), ce sont bien les différents degrés de lecture et la subversion du récit qui confère au film tout son intérêt. Alors que Lee a choisi en tant que tel de véritablement sacralisé le personnage de X (moult séquences pourraient être décortiquées à ce sujet), la Nation Of Islam apparaît, elle, peu épargné par le réalisateur pour être passée maître dans l’art de la manipulation psychologique. Ainsi, Elijah Muhammad (dirigeant aujourd’hui disparu de la Nation…) est clairement représenté dans le film comme un individu régnant en guru de nature pernicieuse sur la NOI, certains effets de mise en scène utilisés par Lee ne laissant planer aucun doute (ou si peu) sur les intentions escomptées.

On notera également à quel point l’idéologie raciste de Malcolm X est principalement assimilée par le réalisateur à sa période chez la Nation Of Islam, l’endoctrinement de ce dernier par Baines** (un membre de la NOI) lors de son séjour en prison dans une scène flirtant les limites de l’absurde, relevant de tout sauf de l’anecdote.

De voyou sans envergure à figure politique majeure des 60’s en passant par militant activiste (en gros, "voleur, guerrier, roi"™. Oui, bon ça va…), l’écriture filmique de Malcolm X relevait du récit initiatique et propulsait même son dernier acte au rang d’expérience quasi-mystique. Tandis que son pèlerinage à la Mecque était présenté comme principal responsable du revirement idéologique de X, la religion catholique, si mise a mal durant 180 mn, obsédait le dernier quart d’heure. Sur un magnifique morceau de Sam Cooke (A change is gonna come, déjà tout un symbole) s’articulait un montage alterné des images des préparatifs du dernier discours que prononcera X et de ceux de ses assassins, tandis que ce dernier déambulera évasif dans les rues de Harlem, célébrant ainsi une sorte de via crucis, que seul le mot "Jesus" prononcée par une passante, viendra sortir des ténèbres. Et alors qu’il fut celui qui critiqua ouvertement le pacifisme de Martin Luther King ("(…) Ces oncles Tom d’aujourd’hui nous disent qu’il faut aimer nos ennemis (…)"), comment ne pas interpréter le sourire s’affichant sur son visage à l’approche de son meurtrier, comme une forme véritable de pénitence et de rédemption?

Hasard ou pas, à l’issue de Malcolm X la suite de la filmographie de Spike Lee s’avérait être, jusqu’à maintenant, en rupture totale avec le début de sa carrière.

*Fait rare au sein de cette impitoyable industrie, Spike Lee fait partie de ces rares réalisateurs à avoir toujours obtenu le final cut sur ses films.

**Personnage monté de toutes pièces par le scénario et qui sera l’un des principaux instigateurs de l’assassinat de Malcolm X, afin de ne pas confondre Louis Farrakhan présumé coupable d’après la femme de X, d’avoir fomenté l’attentat. Farrakhan avec lequel Spike Lee s’affichera lors de la campagne promo’ du film…

Très justement associé au genre du caper movie, l’addition d'acteurs -puant à des kilomètres le bitume- tels que Jim Brown, Ernest Borgnine, Warren Oates, Donald Sutherland ou Gene Hackman, avait largement de quoi prétendre affilier tout simplement ce film, réalisé par Gordon Flemyng en 1968, à la catégorie du polar.

Dautant que The Split mettait en scène le personnage principal des romans de Donald E. Westlake (sous le pseudo de Richard Stark) passé à la postérité au cinéma sous la direction de John Boorman dans Point Blank : Parker*.

De cette histoire de braquage se déroulant lors de la finale du championnat NFL, ressortait que la figure inventée par Donald E. Westlake allait audacieusement, pour le grand écran, prendre les traits de Jim Brown, habitué des seconds rôles musclés (Destination Zebra ; Les Douze Salopards) et avatar black & proud du très lisse Sydney Poitier, jugeant ainsi du caractère pour le moins culotté de l’entreprise initié par les producteurs du film, en cette fin des années 60.

Sur les hauteurs de la ville Los Angeles dans laquelle se déroulait l’action du film, il y’avait donc quelques chose d’étonnamment progressiste à voir déambuler l’imposante carcasse de Jim Brown, dans le rôle titre et dans un film qui n’avait rien d’une blaxploitation (le genre balbutiait à peine ses premières pelloches), à travers les rues d’une ville encore secoué par les événements de Watts (on ne voyait d’ailleurs jamais la partie underground de L.A. dans le film).

Typique à ces années 60 et de l’économie de moyens recherchée par Hollywood à cette période, cette adaptation du roman de Donald Westlake (The Seventh) fut confiée à cette nouvelle génération de réalisateur issus de la télévision dont provenait Gordon Flemyng qui s’illustra notamment sur une série comme Chapeau Melon et… et au cinéma avec… Dr Who Contre Les Daleks. S’il faudra évidemment regretter qu’on ne colla pas à la tâche un Lumet ou un Frankenheimer, il n’en reste pas moins que Fleyming maîtrisait techniquement son sujet et brossait, parfois avec humour, souvent avec efficacité et concision, les contours psychologiques de ces personnages. Nous n’étions pas encore dans l’étude de caractère de Quand La Ville Dort de Huston, classique de chez les classiques du film de casse, mais du recrutement des hommes par Jim Brown (dont un succulent face à face musclé avec Ernest Borgnine) à l’exécution du coup en passant par sa préparation, tout y était si solidement huilé et rythmé qu’il était difficile de ne pas tomber sous le charme de la méthode Fleyming, accompagné par une merveille de bande-son composée par Quincy Jones.

A la manière de Le Coup De L’Ecalier (avec cette même punition que pour le film de John Huston, c'est-à-dire sans en atteindre les qualités cinématographiques), le hold-up de The Split offrait un contrepoint idéal à l’évocation du racisme latent chez les personnages du film (il n’y guère que Warren Oates en début de métrage qui affiche clairement ses préjugés racistes) dès lors que le butin avait disparu, faisant basculer les uns dans une crise exutoire (Borgnine/Oates/Klugman/Sutherland) et les autres, ou plutôt l’autre, dans le récit de vengeance (Jim Brown).

On retrouvait d’ailleurs là, la drôle de psychologie du personnage créé par Donald Westlake, seulement motivé par l’idée de récupérer sa part du braquage (alors que lui est offerte la possibilité de partir avec le tout) et de venger la mort de sa petite amie.

Contenant, comme dans tout bon film de casse, cet attrait pour l’imprévu d’où jaillissait parfois de truculents (le rôle d’arroseur arrosé que se paiera le groupe de braqueurs à l’apparition du personnage de flic interprété par Gene Hackman) ou dramatiques (le meurtre sauvage de la girl friend de Jim Brown) contre-pieds, The Split ne prenait finalement ses distances avec le genre qu’en ne rendant pas plus sympathique ses personnages (même si j’imagine que chacun d’entre vous éprouveront de l’empathie pour Jim Brown, Borgnine ou Sutherland), ou ne rendant pas plus tragique, la sentence prononcé en fin de film, contrebalançant avec le pourtant excellent titre Français : Le Crime, C’est Notre Business.

* Pour lequel, de Point Blank à Payback en passant par The Split, le nom n’était jamais le même au cinéma

PS : Parce que jamais édité en DVD, les captures d'écran ci-dessus sont issues d'un enregistrement VHS.

C’était inévitable. En se rappelant au bon souvenir de la fin de carrière de Robert Aldrich à travers Bande De Flics, l’on ne pouvait ne pas revenir sur ce qui apparait comme une impressionnante démonstration de pouvoir des studios à l’égard d’un de ses films, ou l’écroulement de tout un système architecturé autour des notions d’indépendance de l’auteur comme allégorie. La victime ? L’Ultimatum Des 3 Mercenaires (et son titre français au parfum de films post-apocalyptiques transalpins*) ou Twilight’s Last Gleaming (dans sa version originale), que les producteurs saborderont en procédant à de nombreuses coupes dans le montage original de 143 minutes, participant ainsi au bide le plus monumental** de son réalisateur, et abandonnant totalement l’œuvre lors de son exploitation en Europe, mutilée dans sa durée d’un pays à un autre, la France remportant le bien triste record d’une coupure de plus de…50 minutes ! Laissé pour mort, L’Ultimatum Des 3 Mercenaires (que Robert Aldrich, de son propre aveu, chérissait tout particulièrement) n’avait pourtant rien du film informe à qui l’on aurait ôté sa substantifique moelle subversive. Par delà les incohérences de son remontage barbare, aucuns fers n’étaient donc assez solides pour entraver à la liberté du propos qui s’affichait à l’écran, comme le symbole de révolte et de lutte de son auteur. La garde meurt mais ne se rend pas.

Novembre 1981. Ex-général radié de l’armée américaine, Lawrence Dell (Burt Lancaster) prend quartier d’une base de missiles nucléaire avec l’aide de trois autres renégats (Paul Winfield, Burt Young et William Smith). Au terme d’âpres négociations et de menaces, Dell est mis en contact avec le président des Etats-Unis (Charles Durning) auprès duquel il réclame un avion pour s’échapper à l’étranger, 10 millions de dollars et la divulgation aux médias, par le président lui-même, de documents confidentiels portant les raisons réelles de la fin de l’engagement US dans le conflit vietnamien. Pour finir, et ceci afin de quitter le site sans encombre, le président devra se constituer comme otage à Dell et ses hommes…

Film de politique-fiction, L’Ultimatum Des 3 Mercenaires s’inscrivait autant dans la veine du cinéma du complot que de celui s’interrogeant sur le pouvoir affirmatif des images, avec cette fonction hyperbolique des thèmes que constituait le socle fondateur du cinéma de Robert Aldrich. Toutefois, tandis que dans ses autres films se mêlait en contrepoint mise en scène à personnalité de l’acteur, l’énergie rageuse du cinéaste explosait peu physiquement au travers des personnages de L’Ultimatum… (très rapidement, Burt Lancaster éliminera le plus violent de ses associés mercenaires, interrompant de facto l’évolution du film vers un autre genre), pour ne concentrer son animalité que dans cette obsession thématique du cinéma des années 70 (paranoïa), et une explosion de split-screen assaillant l’écran. Un procédé qui allait atteindre son pic de tension lorsque Burt Lancaster faisait sortir des silos les missiles nucléaires, pour que batte en retraite une équipe des forces spéciales ayant réussi à pénétrer l’intérieur des lieux. Rappelant quelque peu une des fortes séquences de Point Limite de Sidney Lumet (lorsque Henry Fonda, le président des Etats-Unis dans le film, donne l’ordre d’abattre les bombardiers pénétrant l’espace aérien Russe), ce kaléidoscope de points de vues surréalisant, mettait en relief l’épiderme de l’événement, comme une guerre où chaque adversaire s’affrontait à grands renforts d’appareils médiatiques.

Brillant dans sa réflexion portant sur l’utilisation pernicieuse des technologies mais oeuvre de Robert Aldrich oblige, c’est d’abord l’histoire d’une Amérique souillée et désabusée dont parle L’Ultimatum Des 3 Mercenaires, de la destruction de son mythe constitutionnel (la trahison du secrétaire à la défense, qu’interprète Melvyn Douglas, à l’égard du président), à la confusion du fait avec son modèle historique (l’assassinat de JFK), qui trouvera un écho direct dans le dernier acte. Quant au personnage de Lawrence Dell, jamais les sentiments d’un héros filmé par Aldrich n’auront sans doute à ce point revendiqué l’interprétation de son réalisateur, ni introduit une projection aussi significative du futur commercial d'un de ses films : "Des centaines de fois je vous ai supplié de me laisser dire la vérité (…) et quand j’ai refusé de me soumettre et de capituler, c’est moi qui suis passé à la déchiqueteuse ! Et bien je m’en suis sorti général, et je conserve mon doigt sur le bouton (…)"

* qui fut aussi exploité sous les noms de La Dernière Lueur Du Crépuscule, Piège Pour Un Président et plus récemment Ultimatum (nom porté par la VHS sortie en 93 qui contient donc une version, moins tronquée du film, de 117 minutes)

**l'on pourrait aussi évoquer Le Démon Des Femmes (malheureusement inédit à mes yeux, mais l'on peut toujours se délecter à la lecture du sujet créé par Mechagodzilla sur le forum de Mad Movies

Il y’a quelques semaines, il était évoqué sous l’angle de Blue Collar et l’Hollywood de la fin des années soixante-dix, les restes spasmodiques d’un cinéma interpénétrant le genre, avec ce caractère dominant des paraboles qui livrait une critique de l’idéologie dominante américaine. Dès lors, parmi ces réalisateurs ayant traversé les décennies en imprimant à l’écran l’envers des mythes, il en est un dont l’adaptation de The Choirboys, écrit par Joseph Wambaugh, semblait tout acquis à sa cause: Robert Aldrich. Bien que la collaboration tourna court avec l’écrivain en raison d’un différent portant sur la conclusion à donner au film (Wambaugh obtint même qu’il ne soit pas crédité en tant que scénariste, au générique), il reste que son sujet (le quotidien d’un commissariat de police au travers d’un petit groupe de policiers de L.A.) allait conserver, à l’écran, tout son sens de la virulence et du grinçant. Parce que l’on s’appelle Robert Aldrich ou l’on ne s’appelle pas.

D’abord témoignage de l’exercice des fonctions du policier dans la cité des anges, Bande De Flics est à ce titre très proche de Les Flics Ne Dorment Pas La Nuit de Richard Fleischer (tiré lui aussi d’un livre de Joseph Wambaugh, CQFD), que ce soit dans sa façon de livrer une chronique réaliste de ces hommes en uniformes que d’un schéma narratif, dont la salle de briefing allait servir de détonateur, s’articulant sur leur activité sous la forme d’épisodes. Mais là où Richard Fleischer (sans pour autant en faire un mauvais film, loin de là) orientait son étude du métier de manière consensuelle, Bande De Flics et Robert Aldrich rompait avec la magnification de l’uniforme et jetait un pavé dans la mare, éclaboussant le badge et ses mœurs. Au rythme de la vie de cette brigade de flics où cohabitait, parfois avec heurts, le portrait ethnico-social du Los Angeles des années 70, Aldrich filmait un monde animal, leur monde animal, dont chaque cm² de territoire était gangréné par la corruption et le vice, envahissant jusqu’à l’étendue du parc MacArthur, espace de regroupement de la bande, qui s’y retrouvait pour organiser beuveries, orgies et farces en tout genre.

Dominé par la satire outrageuse rappelant à quel point l’humour Aldrichien n’en est que plus efficace lorsqu’il est thématisé à l’intérieur du genre, la férocité avec lequel le film attaquait la corporation rappelait à bien des égards la façon dont Mike Nichols y allait aussi avec le bâton dans Catch 22, encore qu’il semble que Bande De Flics tire les ressources de l’humour noir jusqu’à sa rupture, comme dans cette scène où, censé empêcher le suicide d’une jeune femme, les agents de police Roscoe (Tim Mc Intire) et Proust (Randy Quaid), la précipite directement vers la mort en raison d’une absence totale de dialogue commisératif. Mais en vérité, c’est qu’au travers de l’incompétence et l’inexpérience des hommes de terrain, Robert Aldrich vilipendait le système et sa hiérarchie, du mécanisme à son implication. Ainsi, la remise des médailles par le sergent Riggs (Robert Webber, impeccable en chef pourri) à Roscoe -flic fasciste et violent- pour conduite exemplaire, concentrait à la fois racisme, sexisme et excès répressif. Engagement d’un cinéaste sur tous les fronts, l’on avait droit dans la bouche du capitaine Riggs à la mise au ban de l’Amérique de Jimmy Carter, anticipant jusqu’au futur politique de la nation : "Ce dont le pays aurait besoin, c’est d’un gouvernement qui aurait de la poigne ! Comme autrefois !". Remarque à laquelle répondait avec ironie le sergent Yanov qu’interprétait Charles Haid, "Bravo capitaine Riggs, vous venez sans doute de réussir à transformer 85 hommes calmes, en une horde assoiffés de vengeance". Ou quasiment toute l’oeuvre Aldrichienne en une séquence.

Autopsie de la machine policière par le rire, le film n’en finissait plus de gagner en profondeur en basculant dans le drame après le suicide d’un agent, faisant s’élever le caractère rédempteur des personnages, soudainement confrontés au sordide du métier touchant un des leurs. Robert Aldrich profitait de l’habile construction de son film pour livrer à cet instant les raisons de son prologue au Vietnam (jusqu’alors plus évoqué) et laisser poindre, sans que le spectateur ne s’y attende en regard du sujet initial, le fantôme de la guerre de la main d’un policier psychologiquement abimé par le trauma vietnamien (une bavure sur un jeune homosexuel). Servi par une interprétation où se côtoyait, entre autres, Don Stroud, James Woods, Lou Gosset, Perry King, ou encore Charles Durning (figure de proue du héros Aldrichien dans ce film), Bande De Flics, après The Grissom Gang (1971), L’Empereur Du Nord (1973), The Longest Yard (1974), La Cité Des Dangers (1975) et L’Ultimatum Des 3 Mercenaires (1977), faisait sortir son réalisateur des seventies de la même façon qu’il y était entré : comme un bulldozer.

NB : Aucun éditeur ne s'étant décidé à sortir ce chef d'oeuvre en DVD, les captures présentes proviennent d'une VHS

Après Smokin Aces et aujourd’hui A-Team, il se dégage comme la réflexion que Narc n’était peut être finalement qu’un prétentieux galop d’essai pour Joe Carnahan. Si, comparativement à d’autres polars sortis à la même période, ce second film* de Carnahan supporte encore la vision, l’ambition de revenir au meilleur du film policier crépusculaire et métaphorique de l’Amérique, était transformé ici en un polar de psychodrame, maniéré et mou. Peut être conscient que ses arguments étaient trop peu solides pour continuer à explorer le genre dans un revival des 70’s, Carnahan effectuait le grand écart, 4 années plus tard, pour filmer avec Smokin Aces un film d’action dans lequel cohabitait l’esprit insufflé des films de complot post-Kennedy et des éclairs d’hystérie, si significatifs de ces années 2000. Bien que plus fin, dans sa réflexion, que ne laissait supposer un filmage aux confins des univers de Tony Scott et Guy Ritchie (le premier allait d’ailleurs produire The A-Team), Smokin Aces laissait en tout cas le sentiment certain que Joe Carnahan n’avait visiblement pas terminé sa mue. Pas évident donc d’imaginer, à l’annonce de la mise en chantier de The A-Team par le réalisateur, autre chose qu’une énième adaptation de séries TV inoffensive et inepte (exception faite de la vision atypique de Mission : Impossible par BDP ou de l’exercice sensoriel de Mann sur Miami Vice).

Et pourtant, comme en 2009 où Sommers imposait avec GI Joe la quintessence de l’adaptation d’une ligne de jouet, 2010 aura livré, en plus d’une fidélité à son matériau d’origine, un film d’action inespéré et fracassant.

Que Joe Carnahan concrétise un rêve de gosse (le facteur promotionnel) ou n’éprouve qu’un relatif intérêt à la transposition d’une série sur grand écran (le dieu dollar) est une interrogation qui fait long feu au vu des 20 premières minutes (dilué dans le générique !), qui marie logique du blockbuster et respect de la caractérisation des personnages du show TV. De ce générique en forme de prologue ressortait que l’objectif non-atteint, ces dernières années, de l’explosion des frontières entre les deux médias, était ici parfaitement compris par Joe Carnahan. Bien calé dans le contexte de notre époque (l’intrigue prend son essor en Irak, lors du départ des troupes américaines), l’on avait donc droit à toute la décontraction de l’œuvre créée par Frank Lupo et Stephen J.Cannell, et l’énergie burlesque entrevue dans Smokin Aces, débarrassé de toute sa saturation mais toujours sujet à cette accélération si galvanisante. Symbole du dépassement des limites de l’actioner contemporain, la séquence du tank affrontant dans les airs des drones de l’armée US s’imposait comme la plus inédite démonstration de folie vu au cinéma ces dernières années.

Au sein d’un film animé par le souci d’en imposer par la vitesse (on constatera que dans un souci de cohérence avec cette idée prédominante, Joe Carnahan ne filmera aucune scène d’action sous l’angle d’un ralenti), il était souvent question d’une mécanique de plan (élaboration/exécution) agencé comme une gigantesque construction de LEGO (à ce propos, la scène finale avec ses containers de couleurs bleus, rouges ou jaunes qui dégringolent de partout, est surement la plus belle allégorie sur l’état régressif que peut provoquer les 120 minutes de film) où s’emboitent à chaque fois des éléments phares de la série (la référence à la non-violence de ses épisodes, par exemple).

Comme dans Smokin Aces et Narc, la permanence des thématiques (manipulation/trahison) et des personnages (idéaliste/corrompu) occupe une place de choix dans The A-Team. Si dans ce dernier, Carnahan n’œuvre plus (et heureusement) pour ne citer que le cinéma de l’autre, les amoureux de la fiction du complot apprécieront qu’il ait conservé la main sur le sujet, et qu’après avoir stigmatisé les agissement occultes de la police et du FBI dans ces deux précédents films, la CIA et l’armée étaient les deux nouveaux corps institutionnels d’où émanait le parfum de la corruption. Alors que dans Narc et Smokin Aces il était attribué, respectivement, à Jason Patric et Ryan Reynolds les rôles d’hommes de conviction et de droiture, c’était désormais à Llam Neeson et donc Hannibal Smith, de supporter, dans The A-Team, le poids des responsabilités morales.

Ces croyances, sur lesquelles s’appuient le personnage d’Hannibal Smith et par extension les autres membres de l’équipe (voir l’excellente séquence de la cour mariale), font d’ailleurs de The A-Team un drôle d’objet filmique non identifié dans le paysage actuel du cinéma d’action US, dont la carcasse n’aura jamais trainé autant de cynisme ou de vulgarité crasse à l’écran. Et s’il lui reste encore du chemin pour totalement maitriser les enjeux du film de manipulation, qui aurait cru que cette déréliction par rapport au genre d’action viendrait un jour du réalisateur de Narc ? Alors pour une fois, il n’est sans doute pas gratuit d’user de la formule consacre de "cinéaste arrivé à maturité™", pour Joe Carnahan.

*ou 1er si l’on ne considère pas comme fantôme, la carrière de Blood, Guts, Bullets & Octane

Norman Jewison est un monsieur qui s'en est pris plein la tête dans le petit univers cinéphilique que je fréquente. Parfois à juste titre (Dans La Chaleur De La Nuit, sujet sulfureux à l’authenticité sociale frileuse), parfois sévèrement (Rollerball) ou parce que victime de dérapages filmiques incontrôlés (certaines séquences de L’Affaire Thomas Crown).

Pour tout ça et pour bien d’autres choses encore (Les Russes Arrivent !), il était temps d’apporter à ce déséquilibre une note positive, avec l’un des films les plus sympas de ce cinéaste : Le Kid De Cincinnati.

Avant d’évoquer au mieux ce qui fait la réussite de Le Kid De Cincinnati, rappelons qu’à l’origine le premier tour de manivelle du film fut donné par Sam Peckinpah à qui la production demanda rapidement de faire ses bagages après la vision des premiers rushes de tournage (à contre-courant du pur produit Hollywoodien souhaité par les investisseurs) et déjà un chouia irrité par le souhait du réalisateur à vouloir tourner le film exclusivement en noir & blanc.

L’on fit donc appel au sens avisé du cinéma commercial vu par Norman Jewison qui, tout en conservant certains éléments prépondérants du scénario original, allait édulcorer l’inspiration critique liée au contexte du film (la crise de 1929) qui motivait tant Sam Peckinpah. Mais, bien que dépouillé d’un propos qui aurait fait basculé le film dans une toute autre sphère (et pour le coup qui aurait amplement mérité la comparaison avec L’Arnaqueur), Le Kid De Cincinnati, devenu désormais un pur produit de série, allait pourtant mérité qu'on lève le pouce à l’égard du réalisateur de L’Affaire Thomas Crown.

Sorti de la conventionalité de ce drame psychologique imaginé par ses (nouveaux) auteurs, surgissait l’efficacité de la trame classique d’un western (à la nouvelle orléans, un jeune marginal allait affronter le plus grand joueur de poker de l’Etat), dans laquelle les acteurs du film prenaient la pleine mesure de leur personnage, déclinaison parfaite des figures rhétoriques de l’Ouest.

Steve Mc Queen y interprétait donc le cow-boy solitaire, Rip Thorn endossait le costume du riche propriétaire détestable et détesté, Ann Margret la garce de saloon, Karl Malden composait le fidèle compagnon du héros, et Edward G. Robinson, avait pour rôle celui de l’homme à abattre.

Figure de proue de ce schéma actanciel, le personnage de Steve McQueen tendait à capitaliser (admettons, avec presque 10 ans de retard), sur les thèmes du conflit de générations (ici au travers du duel McQueen/Robinson), de l’incommunicabilité (l’excellent final) et de la délinquance qui firent le succès, par exemple, des films de Bedenek (L’Equipée Sauvage avec Brando) ou Robert Wise (le très bonMarqué Par La Haine avec Paul Newman), sans toutefois en posséder la profondeur sociale.

De toute façon, le film ne gagne pas à être vu pour son mélodrame de façade, mais bien parce qu’il offrait d’excellents face à face d’acteurs (et si j’ai bien envie d’en conserver un, ce serait celui opposant McQueen à Ann Margret et la superbe fessée infligée à cette dernière par l’interprète de Bullit) et parce que la partie de cartes opposant Edward G. Robinson à Steve McQueen allait constituer le point culminant du film, morceau de bravoure rappelant les plus intenses duels de western du cinéma, me faisant écrire que, même la petite fée du cinéma, s’est un jour penché sur l’épaule de Norman Jewison (imaginez l’intensité de la partie de poker opposant Paul Newman à Robert Shaw dans L’Arnaque, puissance 100).

Là où un autre film sur le thème du jeu, L'Arnaqueur, souvent comparé à celui de Jewison, mettait en scène un jeune joueur de billard victorieux de ses épreuves, le film de Norman Jewison évoquait, en pointant l’échec de Steve McQueen sur Edward G. Robinson, l’Amérique des losers (voir ce passage où battu par Robinson, McQueen se réfugie à l’extérieur et échoue dans un vulgaire jeu de pièces de monnaie contre un môme de 10 ans), renvoyant sans doute, en surface, l’idée du film que voulait développer Sam Peckinpah, en bon fils spirituel de John Huston que ce dernier était.

On regrettera donc forcément l’happy-end, illustrant l’adage "malheureux en jeu, heureux en amour" que n’aurait sûrement pas toléré le grand Sam…

En l’état et en évitant de refaire l’histoire, Le Kid De Cincinnati demeure bien LE film de Norman Jewison hautement recommandable.

Si là, maintenant, il fallait crayonner sur un bout de papier le nom d’un couple Hollywoodien à la relation masochiste dont l’ (in)complicité accouchait malgré tout de véritables classiques, je citerai… Michael Curtiz et Errol Flynn ! Réunis pour la seconde fois après avoir tourné ensemble Capitaine Blood (que des classiques je vous dis !), les deux hommes, sous l’égide de la Warner, revenait, avec La Charge De La Brigade Légère, sur un tragique épisode du milieu du XIXè siècle, qui vit qui périr 600 hommes de l’armée britannique durant la guerre de Crimée contre les troupes russes. Bien que le scénario prenne ses distances avec la réalité historique pour ne pas faire état de la responsabilité du commandement britannique dans ce drame (tout cela en vue d’iconiser le personnage qu’interprète Errol Flynn), il fait bon de relever que sur le même sujet (celui de l’impérialisme anglais aux Indes), La Charge De La Brigade Légère demeure cent coudées au-dessus de Les 3 Lanciers Du Bengale, que réalisa un an plus tôt Henry Hatthaway.

On peut donc se satisfaire que, dans un film glorifiant la doctrine politique de la Grande-Bretagne d’alors, Michael Curtiz ne se soit pas livré à une caricature des Indiens comme le fit si inélégamment Henry Hatthaway avec Les 3 Lanciers Du Bengale. Si l’ignominie des actes étaient à mettre au crédit des troupes de Surat Khan, Curtiz n’oubliait pas d’évoquer dans une poignante séquence (le siège de Chukoti), que des hommes et des femmes de ces territoires d’Asie du sud avaient également pris part à la lutte et péri aux côtés des britanniques. Bien qu'à propos de la colonisation, La Charge De La Brigade Légère est loin de faire preuve du même progressisme et de la même remise en question d’une idéologie que Capitaine De Castille (à propos d’une autre époque, il est vrai), il n’apparaissait pas si évident que ça à Michael Curtiz et aux scénaristes du film de faire admettre aux frères Warner que la suprématie blanche aux Indes n’y était pas que toute puissante, de la même manière que la radicalité de certaines scènes pouvait impressionner pour une production de ce genre.

Par ailleurs, l’excellence du film tenait aussi dans le développement de cette sous-intrigue qui voyait une relation triangulaire et amoureuse s’établir entre les personnages de Patric Knowles, Olivia De Havilland et Errol Flynn, dont l’enjeu dramatique s’imbriquait au reste du récit sans en court-circuiter le rythme, pour contribuer même à magnifier dans de tragiques figures chacun des protagonistes.

On notera également avec quel talent Michael Curtiz saisissait en une quarantaine de secondes et une poignée de mots la forte amitié liée entre Errol Flynn et David Niven, pour la minute suivante et avec une cruauté certaine, balayer du monde des vivants leur relation.

Si, se conformant au cahier des charges du film d’aventure, la dernière séquence La Charge De La Brigade Légère allait se révéler être un authentique morceau de bravoure du cinéma (séquence par ailleurs dirigé par B. Reeves Eason, célèbre pour être l’auteur de la course de chars de Ben Hur), l’intégralité des scènes d’action de ce film tendait à époustoufler le spectateur avec cette précision quasi-chirurgicale du montage. Film de toutes les premières (1 200 000 dollars de budget, un record pour l’époque ; première partition musicale pour un film de la part de Max Steiner ; en raison du nombre important de chevaux qui furent abattus à l’issue de la séquence du raid de la brigade légère, des mesures drastiques furent prises aux USA pour interdire certaines pratiques de tournage), La Charge De La Brigade Légère saura donc brillamment se faire pardonner ses manquements pédagogiques grâce à l’efficacité de son scénario et à la flamboyance de sa mise en scène.

On appelle ça le pouvoir du cinéma.